浙江财经大学研究生联合培养学院教授童光辉带领20余名财政学专业研究生走进中国财税博物馆,开展名为《中国财税史》的特别专业课。课上通过深入讲解文物背后故事,让学生直观感受传统财税文化、了解财税历史,还介绍了课程讲解中的货币相关内容以及学生的收获,最后提到童光辉自2016年起经常将课堂搬进博物馆的做法及意义。

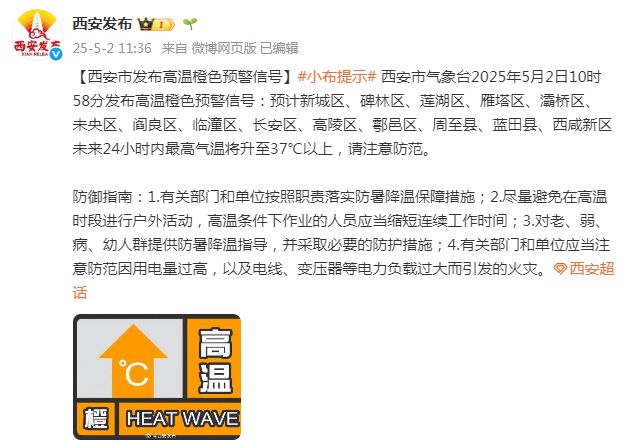

中国青年报客户端传来消息(通讯员许煜婕,中青报·中青网记者程思报道),在中国财税博物馆里,隐藏着诸多像税票中的历史密码、货币里的经济脉络这样的奥秘。近期,浙江财经大学研究生联合培养学院的童光辉教授,率领着20多名财政学专业的研究生,走进了这座充满知识宝藏的中国财税博物馆,开启了一堂别具一格的专业课——《中国财税史》。

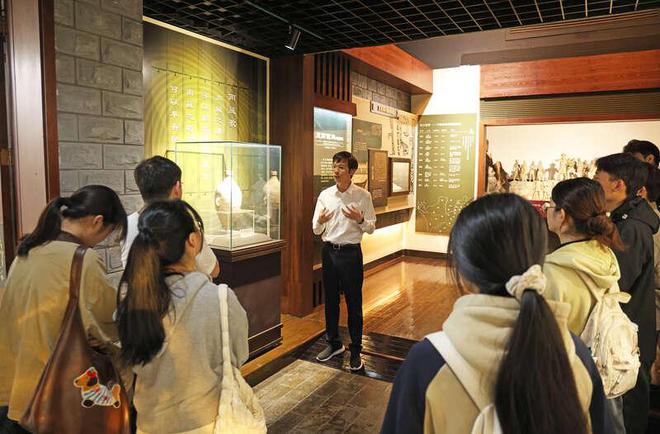

教授通过对文物背后故事进行细致深入的讲解,使得同学们能够以一种更加直观、生动的方式去体会中华传统财税文化的魅力,深入地了解财税历史的发展脉络。

这张图片由浙江财经大学提供。

在课程讲解过程中,从先秦时期的天然海贝、人工仿制铜贝,到春秋战国时期出现的布币、刀币、圜钱和蚁鼻钱这四大货币体系,再到秦汉之后的圆形方孔钱;从秦统一前后的半两钱,到汉代的五铢钱,接着到唐代的开元通宝。借助展厅里那些材质不同、形态各异的钱币,学生们对货币的理解更加深刻了。在童光辉教授眼中,货币所蕴含的教学资源相当丰富,可供挖掘的内容极多,他说:“货币可不单单是交易的媒介,它更是国家主权的重要象征,是历史进程的实物见证,也是文化传承的物质载体。”

财税学专业的研究生孙薪涛在课后表示自己受益良多,他说道:“童老师在课堂上讲解过明朝鱼鳞图册的制度安排。在这次参观的时候,我亲眼看到了明代兰溪县的鱼鳞图册,那上面细致地刻画了土地的四至界址,把房屋、山林、池塘、田地按照次序排列连接地绘制出来,看起来真的就像鱼鳞一样。再结合各地的赋役全书等史料,有关土地产权和赋税徭役等内容都栩栩如生地展现在我们眼前。”

这张图片也是由浙江财经大学提供的。

从2016年开始,童光辉教授就经常把课堂搬到博物馆里。他表示:“以文物展览作为教案是非常有意义的,一件件文物记录着中华文明历经数千年依然能够生生不息、历久弥新的传奇故事,它们能让书本上那些抽象的知识、概念变得鲜活有趣起来。而且,还能够让同学们更好地去了解中国的历史,认识中国的文化,从而增强文化自信,真正在思政育人方面做到‘润物细无声’的效果。”

本文总结了浙江财经大学童光辉教授带领研究生在中国财税博物馆开展特别专业课《中国财税史》的情况,包括课程内容如货币体系等的讲解,学生的收获,以及童光辉将课堂搬进博物馆的意义,这一做法不仅能让学生更好地学习财税知识,还能增强文化自信、实现思政育人的效果。

原创文章,作者:Admin,如若转载,请注明出处:https://www.notfound404.org.cn/gcnews/2311.html