陈春光在城市照明领域的事迹。他1976年生,为北京市城市照明管理中心的重要人物,在该领域工作25年,在多方面做出卓越贡献,包括华灯改造、路灯研发等众多工作内容。

陈春光,一位在城市照明领域举足轻重的人物。他出生于1976年,是男性,就职于北京市城市照明管理中心,担任安全总监兼华灯班班长,并且是中共党员。他不仅是国家一级建造师,还是高级工程师,更是荣获全国劳动模范的称号。

在城市照明这个领域,陈春光已经默默耕耘了长达25年之久。他一直致力于探索城市照明的绿色转型,为首都北京的照明事业带来新的生机与活力。在华灯改造工程里,他凭借自身丰富的运维管理经验,经过严谨的承重计算,提出采用四面长方体的方案。这个方案非常巧妙地融合了中国传统的“天圆地方”理念,并且极大地提高了华灯运行时的安全性。他还带领自己的团队潜心研究,成功开发出模组化LED路灯,解决了路灯通用性差这一棘手难题,并且在北京市得到大规模的应用,该设计还荣获全国能源化学地质系统优秀职工技术创新成果一等奖。

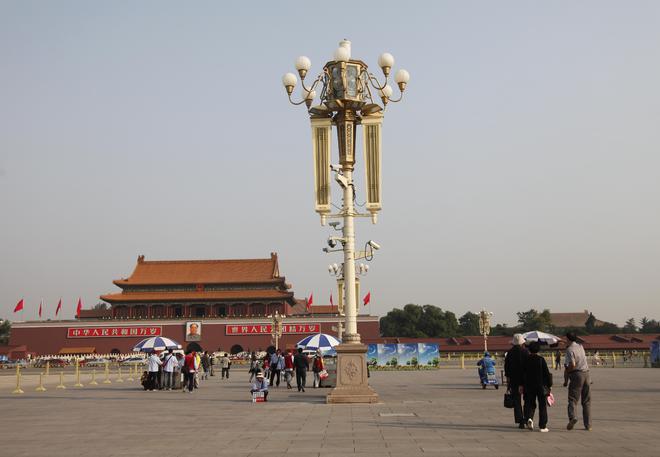

2025年4月28日,陈春光参加庆祝中华全国总工会成立100周年暨全国劳动模范和先进工作者表彰大会后留下了珍贵的照片(照片由受访者提供)。长安街上的华灯,有着“华夏第一灯”的美称,这是周总理亲自定型的,于1959年和首都十大建筑一同建成。它不仅仅是国家形象的一个象征,更是承载着厚重的历史文化内涵。而确保253基华灯、6000多盏光源百分百亮灯,是一代又一代“掌灯人”肩负的使命。

陈春光作为华灯班的班长,在过去20多年间,在路灯基础、华灯灯台的设计上不断创新,组织并参与华灯灯源的改造工作,攻克了LED路灯通用性的难题。这位新时代的产业工人,凭借着“掌灯人”的匠心和十足的钻研精神,成为国家一级建造师和高级工程师,荣获全国劳模的称号。

他的职业生涯面临的首个重大挑战是在2000年。当时他刚从学校毕业,就进入了北京市城市照明管理中心的路灯设计部门工作。他是一个非常勤奋的人,在忙碌的工作间隙以及周末的闲暇时间都在努力学习,所以他很快就从一个对路灯设计一无所知的“门外汉”成长为精通业务的行家里手。

三环路路灯改造设计对他来说是职业生涯的第一次重大挑战。国贸桥区上下三层道路,距离地面最高处达到21米,这就要求灯杆的高度将近30米。怎样才能保证如此之高的单弧灯杆像磐石一样屹立在通惠河岸边,稳如泰山呢?这成为了摆在陈春光面前的一道难题。当时没有现成的产品可以拿来使用,也没有先例可供模仿。

由于工期紧张,陈春光心急如焚。他多次前往图书大厦,查阅了大量的专业书籍,最终在《高耸结构设计规范》等书籍里自学了相关的方法。回到单位后,他就一头扎进办公室,连续几天几夜紧张地进行研究和计算,包括地基承载、抗拔稳定、抗滑稳定、安全裕度、经济成本、施工难度等一系列的推算计算、复核校验。

功夫不负有心人,他创新性地设计出了经济适用的卡盘型路灯基础,这个设计既解决了河岸边深基础沉降的问题,又避免了简单堆料超大基础造价高、施工难的问题。多年过去了,由陈春光设计的那几棵超高路灯杆仍然稳稳地矗立在那里。

国网北京电力城市照明管理中心华灯班班长陈春光(左二)正在“陈春光创新工作室”与团队成员研讨创新项目(张超 摄)。

在设计四面长方体灯台时,他做到了实用与美观的完美结合,并且契合“天圆地方”的理念。天安门广场和长安街上的华灯素有“华夏第一灯”的美誉,它们承载着厚重的历史文化,见证了无数国家的重要时刻,是国家形象的重要象征。2012年,华灯迎来了历史上规模最大的一次改造。

华灯改造遵循“修旧如旧”的指导原则,但是华灯灯台水刷石老工艺因为材料和工艺已经被淘汰,所以优化提升成为了难点和重点,必须进行大胆创新。在设计阶段,灯台提出了8种形状。陈春光凭借自己丰富的运维经验,又恶补古代建筑知识,从美学、实用性和安全性等多方面综合考量,提出采用四面长方体的建议。

这个方案巧妙地将灯台与灯球融合,体现了“天圆地方”的传统文化。从外观上看,“须弥座”结构极具美感,而且从实用性角度出发,最大程度地利用了内部空间。将原本两面开门的设计改为四面开门,为强弱电分开创造了有利条件,极大地提升了华灯运行的安全性。

在选择灯台材质时,他提议采用与广场地面相同的易县花岗岩。这样做的好处是,灯台与地面在视觉上浑然一体,就好像是从地面自然生长出来的一样,减少对广场开阔性的视觉影响,并且还能避免因材质突兀而对国旗、人民英雄纪念碑、华表等标志性建筑喧宾夺主,他的这个建议得到了大家的一致认可。

距离改造关门时间不足三个月的时候,陈春光接到了为110座灯台雕刻110种、440朵花的紧急新增任务。他心里很清楚,按照常规的工作流程是不可能完成这项紧急任务的,必须打破常规,大胆创新。于是他精心倒排工期,把整个雕刻任务拆分成多个紧密关联的子任务,精确到每一天、每一个环节。最终,陈春光成功地在规定时间内完成了这项艰巨任务,为华灯改造增添了“百花齐放 欣欣向荣”的美好寓意。

华灯改造遵循“修旧如旧”的原则,在优化提升方面大胆创新。图为2012年华灯改造后的照片(魏晓彬 摄)。

陈春光组织参与了4次华灯光源的升级改造,积极推动绿色转型。为了在祖国生日时呈现出最美最亮的华灯,每年的5月至9月,华灯班都要对华灯进行一次全面的清洗检修。为了避开长安街的早晚交通高峰,作业只能在上午10点到下午4点之间进行,这个时间段是一年当中最热的季节、一天当中最热的时段。

夏天里的藿香正气水成为了华灯班特有的记忆。清洗华灯看似简单,实际上有着非常严格、细致的操作规程,总共包含6个步骤、37个环节,这些都是几代掌灯人总结凝练出来的宝贵经验。

2024年7月,华灯班正在天安门广场进行华灯清扫检修作业(张超 摄)。

几十年来,华灯的外观没有什么变化,但在内部,在一代代“掌灯人”的努力下,已经悄然发生着绿色转型。陈春光组织参与的4次华灯光源升级改造工作非常谨慎,要经过反复论证和试点试验,而且要历经寒来暑往的实地测试,最终选定了电磁感应无极灯。这种灯不仅比原来有更好的色彩还原度,让人们能够拍出更美的照片,而且实现了节能70%以上,二次重启时不需要冷却,即点即亮,运行寿命可达5万小时以上。

为了主动运维、提前发现问题,他们还研发了华灯单灯监测系统,通过感应实时电流来监测华灯的运行状态,只要任意一基华灯任意一盏光源发生异常,都能第一时间发现故障,华灯班也能第一时间进行处置,就好像有了“千里眼”一样。

此外,为了提升华灯的供电可靠性,借助70周年国庆保障的契机,团队成功研发了华灯快切装置,当任何一条供电线路出现异常都可以迅速隔离,如果出现极端情况,也预留了外接电源的接入通道,让华灯有了多重供电保障,就好像赋予了华灯“九条命”。

陈春光还在LED路灯方面做出了突出贡献。2009年,北京成为LED路灯应用示范城市之一,他牵头负责22条道路LED路灯试点工作。在实施过程中,他发现LED路灯的大规模应用并非易事。虽然LED路灯能耗低、启动快、寿命长,但是“千灯千面”“一灯一样”,不同厂家产品的外观、参数等差异巨大,配件不具备通用性,维修时只能整灯更换,这给路灯运维及仓储调配带来了极大的挑战。

2019年,单位成立了以他名字命名的创新工作室。依托这个工作室,陈春光带领团队成功研发出模组化LED路灯,并通过技术规范实现了配件的通用互换。这样一来,后期运维人员对LED路灯进行维护时,只需携带小体积的配件进行巡修,极大地降低了运维成本。这项创新成果获得了全国能源化学地质系统优秀职工技术创新成果一等奖,去年还获批了国家“两新”项目,目前模组化LED路灯正在北京市大规模安装。

2024年4月24日,陈春光(左)和华灯班工作人员正在天安门广场检修维护华灯设备(张超 摄)。

陈春光仍然记得,2017年他成为华灯班第五任班长,当他第一次以班长的身份参与华灯检修,在10米高空正对天安门城楼时,那种油然而生的震撼与激动。“一定要接住接力棒,做好‘掌灯人’。”正是凭借着这份赤诚担当,在祖国的核心区,陈春光与同事完成了百余次的重大活动保障,确保了华灯设备万无一失,也与华灯一同见证了国家许多重要的历史时刻。

2025年4月28日,陈春光荣获全国劳动模范称号。他表示:“我感到非常自豪,我将带头弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,当好首都‘掌灯人’。”

新京报记者 叶红梅

编辑 张牵 校对 王心

陈春光在城市照明领域耕耘25年,在多个项目和工作中展现出卓越的才能和创新精神。从华灯改造到路灯研发,他解决了众多技术难题,提升了华灯运行的安全性和路灯的通用性,推动了城市照明的绿色转型,并且积极参与华灯的维护保障工作,最终荣获全国劳动模范称号,他的事迹是对匠心精神的最好诠释。

原创文章,作者:Admin,如若转载,请注明出处:https://www.notfound404.org.cn/gcnews/5391.html