当下短视频平台出现的大量心理疾病“自诊”内容,如焦虑症、ADHD、抑郁症等的“自测”视频。通过一位上班族小江的经历引出话题,探讨这些视频到底是真科普还是存在诱导消费等风险的新生意。同时,也提到了心理咨询市场的发展情况,指出线上心理咨询和“自诊”的弊端,还探讨了如何完善资格认证体系等相关问题。

“我感觉自己刷了几个短视频后,好像得了焦虑症一样。”26岁的北京上班族小江无奈地向记者倾诉。他偶然刷到一个名为“焦虑症的八大表现”的短视频,里面列出“心跳加速”“入睡困难”等8种症状,还说“中5种以上需警惕焦虑症”。

像“8种迹象表明你已陷入工作性抑郁”“中10种以上,你可能是ADHD(注意缺陷多动障碍)”这样的视频,在短视频平台上大量涌现。这些视频涉及多种心理问题,以“自测”的形式吸引用户,宣称能帮助用户判断自己的心理状态。

那么,这类视频到底是“真科普”还是“新生意”呢?专家表示,这些视频的火热反映出大众对心理学领域的关注,然而部分不专业的“自诊”视频可能存在过度诊断、诱导消费的风险。所以,专家提醒,心理疾病必须经过专业的医学诊断,不要轻易相信网络上的“自诊”。

小江回忆说:“当时我工作压力大,好奇就点进去看了。开始觉得有点夸张,可看久了就开始自我怀疑。后来有段时间都不敢接新项目,因为视频说‘焦虑症患者应避免高压环境’。”

记者在短视频平台以“焦虑症”为关键词搜索,在一条名为“焦虑症的几个阶段”且浏览量很高的视频下,很多网友留言“除了幻听幻视,其他全中”“刷视频发现自己‘确诊’焦虑症”等。

华北电力大学心理健康教育中心的教师史海松指出:“焦虑在现代社会比较普遍,大家工作忙、压力大,有焦虑情绪很正常。但焦虑症的诊断很复杂,需要多维度评估。这类短视频忽略了诊断的复杂性,仅凭片段化信息就让观众‘对号入座’,很容易造成误判。”

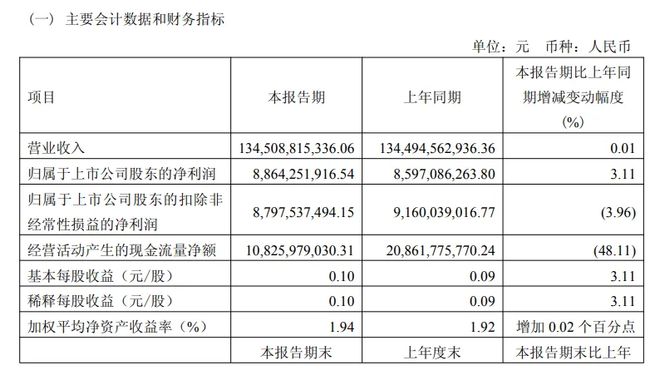

近年来,心理咨询与诊断市场规模不断扩大。数据显示,2024年国内心理咨询企业注册量同比增长27.83%,其中互联网心理咨询平台占了较大份额。

中国人民大学心理学院副教授唐信峰认为:“与线下心理咨询的高时间和金钱成本相比,在短视频平台‘自诊’,用户感觉更方便、更温和,心理压力也更小。但是,线上的心理咨询或者‘自诊’质量参差不齐,专家资质也高低不一,专业程度远不如线下咨询。”

记者以咨询者的身份联系了发布有上万条评论的“焦虑症自测”视频博主。这个自称为“心理导师”的博主,询问了年龄、性格、睡眠质量等基本情况后,就诊断记者为“预期焦虑反应”,还推荐学习他的“生理 + 心理双协同课程”来康复。

该博主提供的课程列表显示,课程包含“恢复底层原理”“生理层面调节”“心理层面调节”“情绪管理办法”和“交感放松训练”5大板块,售价498元,学完后可“自主调节情绪”。

唐信峰表示:“仅通过患者的描述就得出‘预期焦虑反应’这样的判断,这只是很基础的操作,根本看不出咨询师的专业程度。这些课程从目录看更像是知识科普,不具备改善个体焦虑的针对性。”

唐信峰还说:“我们提出了一个心理健康促进的‘深度模型’,认为单纯学习课程知识能够增加对具体问题的‘心理健康素养’,但如果没有专业的训练指导和个性化的咨询,不一定能改善症状。”

记者咨询的法律人士认为:“课程宣传中‘学完后可自主调节情绪’的表述,属于对心理干预效果作保证性承诺。即使主张课程属于知识产品,其‘康复’表述仍可能被认定为按时治疗效果,可能构成广告法规定的‘虚假广告’情形。”

史海松认为:“心理自诊短视频受欢迎,说明人们越来越关注自己的心理健康,这是社会发展和人们认识提升的表现。”

“十四五”国民健康规划提到,要促进心理健康,健全社会心理健康服务体系;加强对抑郁症、焦虑障碍、睡眠障碍等常见精神障碍和心理行为问题的干预。完善心理危机干预机制,将心理危机干预和心理援助纳入突发事件应急预案。

史海松还指出:“当前存在心理健康需求增长与线下服务供给不足的矛盾。专业的医疗机构应该满足社会需求,积极扩大心理咨询、心理治疗、精神疾病诊疗的专业资源供给。”

唐信峰表示:“目前,我国心理咨询行业缺乏权威的资格认证体系,也没有建立清晰的准入制度,导致从业者专业资质参差不齐、行业生态无序化。”

今年全国两会期间,全国政协委员、民进天津市委会主委张金英建议,制定全国统一的心理咨询师执业资格认证体系,明确准入类职业资格,要求从业者具备心理学或医学本科以上学历,并完成临床实践、督导训练等规范化培训。

唐信峰还建议:“短视频平台心理学内容良莠不齐,很大程度上是因为专业的宣传科普不到位。精神科医生、专家学者等专业人士应该加大科普力度,主动占领‘阵地’。对个人而言,看到此类视频时,也可以有意识地去核实发布者的学历和资质。”

短视频平台上心理疾病“自诊”内容盛行,一方面反映出大众对心理健康的关注,另一方面也存在诸多风险,如过度诊断、诱导消费等。同时,线上心理咨询和“自诊”存在诸多弊端,而心理咨询行业也面临资格认证体系不完善、准入制度不清晰等问题。文章最后提出了相应的建议,包括完善资格认证体系、专业人士加大科普力度等,以规范行业发展,保障大众心理健康。

原创文章,作者:Admin,如若转载,请注明出处:https://www.notfound404.org.cn/gcnews/1947.html