孙友宏院士在地球深部钻探方面的相关工作及成果,包括“地壳一号”大陆深钻装备的研发应用、松辽盆地“松科二井”的钻探成果及其对气候研究的意义,还提及深钻技术在揭示气候变化、地质灾害预测等多方面的重要性,并展望深地钻探未来对人类的更多造福。

孙友宏,一位在地球深部钻探领域有着卓越贡献的人物。 这是作者孙友宏的肖像画,由张武昌绘制。

这是作者孙友宏的肖像画,由张武昌绘制。 孙友宏在担任中国地质大学(北京)校长期间,还不忘看望慰问暑期在野外开展地质考察的师生。

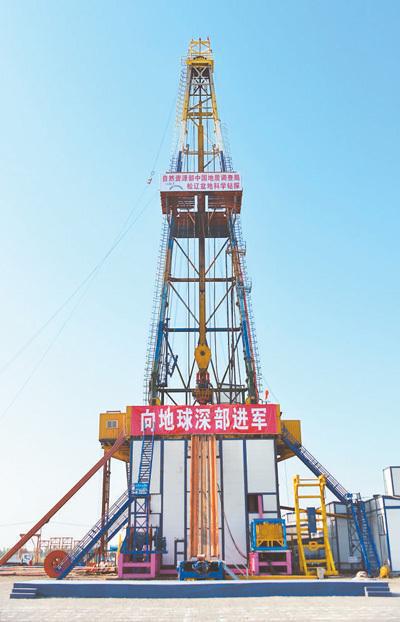

孙友宏在担任中国地质大学(北京)校长期间,还不忘看望慰问暑期在野外开展地质考察的师生。 借助自主研发的“地壳一号”大陆深钻装备,中国科学家在东北松辽盆地的“松科二井”顺利完成7018米钻孔,创造了亚洲国家实施的大陆科学钻井新纪录。这一成果由新华社发布。站在地球的一角,你是否曾遐想过,脚下这片土地曾经可能是汪洋大海,亦或是山脉连绵、林海茫茫?地质的变迁,沧海桑田的转化,背后蕴含着科学原理。东北松辽盆地,素有中国粮仓的美誉,地面上是肥沃的黑土地,松花江静静流淌而过,一片宁静祥和。然而,这里曾经经历过两阶段湖泊扩张、10次海侵和多期火山喷发。从侏罗纪、白垩纪、古近纪到新近纪,这里的地质发生了巨大变化,高山、湖泊、盆地等地形交替出现。人类世世代代生活在地球上,可是对地球内部的了解却微乎其微。想要探究脚下土地亿万年的变化,就需要开展科学钻探工程,给地球做一系列“微创手术”。如果能够构建若干通往地球深部的通道,就能把人类的“视野”延伸到地球内部数千米甚至上万米,通过岩心获取地壳运动及其演化的真实信息。要是在钻孔内设置长期观测仪器,对地球内部进行动态实时观测,我们就能解答沧海桑田变化的原因。深钻技术是综合国力的重要标志。科学钻探被称为人类的“入地望远镜”以及了解地球演化的“时光隧道”,它是获取地球深部物质、了解地球内部信息最直接、最有效、最可靠的方法,也是解决资源、能源、环境等问题不可或缺的重要技术手段。它与航天技术一样,是一个国家综合国力和科学技术水平的重要标志,很多发达国家都将其列入国家科技发展战略。自古以来,“上天入地”就是人类的梦想。随着载人航天技术的发展,“上天”已经成为现实,可是“入地”却困难重重。地球半径约为6371千米,人类目前入地的最大深度仅为12.2千米,这仅仅是地球半径的0.19%。如果把地球比作一个鸡蛋,那我们目前的探测仅仅停留在蛋壳层面。地球深处坚硬的岩石以及高温、高压、高地应力的极端环境,成为深部科学钻探的巨大阻碍。随着地层深度的增加,地层温度平均以30摄氏度每千米的梯度增加,压力以8 - 12兆帕每千米的梯度增加,环境条件更加复杂危险,这些都给大陆科学钻探技术、装备与工程带来了巨大挑战。为了探寻地球深处的奥秘,科学家们进行了各种尝试。1968年,美国率先发起深海钻探计划,为验证大陆漂移和板块学说提供了科学依据。几乎与此同时,苏联开启了大陆科学钻探计划,1970年科拉超深钻开钻,历经近20年,创造了12262米的人类入地纪录。“地壳一号”深钻成功应用。1996年,中国、德国、美国共同发起“国际大陆科学钻探计划”,截至2023年,该计划已经在全球实施了近百个大陆科学钻探项目,在地球气候与环境演变的规律及机理、地质资源的形成与勘探、地震和火山喷发的物理化学过程、地球演化的动力学过程等领域取得了众多重大发现,推动了地球科学理论发展和地球探测技术的提高。钻探装备是解开地球奥秘的关键。为了满足地球深部探测工程对高端专用装备的需求,2009年“地球深部探测技术与实验研究专项”启动,中国地球深部探测“入地”计划拉开帷幕。“地壳一号”万米大陆科学钻机是其中的关键技术装备,于2013年完成自主研制。2018年,这台高60米、占地超1万平方米、钻深能力达1万米的科学超深井钻机,在松辽盆地“松科二井”顺利完成7018米钻孔,创造了亚洲国家实施的大陆科学钻井新纪录。“地壳一号”的成功应用使中国成为世界上第三个拥有实施万米大陆科学钻探计划专用装备和相关技术的国家,其钻取的岩心为中国科学家建立地球演化档案提供了珍贵的原始资料。中国深井助力揭示气候之谜。科学钻探能够让我们穿越时空,获取不同时间尺度的气候、地质构造等记录,破解气候变化密码。例如,20世纪地球科学的一个重大进展,就是认识到人类活动会对地球表层系统和全球气候产生直接影响。近百年来,全球平均温度升高约1摄氏度,两极冰川冰量持续减少,海平面上升。整个地球气候系统加速变暖,很可能是因为人类过量排放温室气体,造成“温室效应”。然而,人类活动对气候影响的程度有多大?未来的极限情况又如何?这些问题迫切需要科学解答。“松科二井”为气候研究提供了关键“史料”。其获取的岩心来自白垩纪,这根4134.81米、完整度为96.61%、几乎没有损失的岩心,就像是通往白垩纪的“时光隧道”。通过研究这根岩心,地质学家发现在白垩纪(距今约1.45亿年至6600万年),地球大气中二氧化碳浓度超过0.1%,是现在的两倍多,陆地温度比现在高5 - 10摄氏度。而且,白垩纪大气二氧化碳浓度的波动,与气候冷暖变化具有一致性。这些成果对研究当前气候变暖具有重要的借鉴意义。地球并非一直处于变暖状态,探寻气候变化规律需要更大时间尺度的“史料”,这就要求科学钻探获取更多岩心。目前,相关研究表明,新生代(6400万年前至今)全球气候最显著的变化,是从“温室地球”到“冰室地球”。然而,缺乏对大陆环境的长时间尺度连续记录,制约了我们对新生代全球气候变化特征和动力学的深入理解。于是,我国实施了渭河盆地国际大陆科学钻探计划项目。渭河盆地位于黄土高原与秦岭造山带之间,对东亚季风气候变化非常敏感,还保存了超过7500米的巨厚细粒河湖相沉积,是进行“打一口深井”的理想场地。这一钻探计划,第一阶段获取上部3000米沉积地层,第二阶段将获取盆地7500米完整的沉积记录,揭示新生代季风演化过程及其与青藏高原 - 秦岭隆升的耦合关系,为探寻气候变化规律提供更多坚实依据。除了岩心,还可以通过冰芯研究气候环境演变。在地球上,不少地方被厚厚的冰层覆盖,通过钻探获取冰芯,可以得到近百万年来气温、降水、大气化学等气候环境各要素的变化信息,探究影响气候环境变化的驱动因子,如大气温室气体含量、太阳活动、火山活动等。为此,世界各国在南北极开展了大量相关工程,其中欧盟在南极冰穹C完成的钻孔深度达3270米,获取的冰芯记录了过去80万年的连续气候环境变化信息,证明了南极洲曾出现以10万年为周期的冷暖交替现象,让我们对南极这片人类极少涉足的大陆有了更多认识。通过深地观测网捕捉地球变化。深部科学钻探不仅能够获得地质“史料”,还可以实时观测地球深处,帮助预测地质灾害。在科学钻井中安装先进的科学观测仪器,对地球深部的多种参数进行长期、连续、原位、实时的综合观测,就相当于在地球内部布设“气象站”、建设“实验室”,这成为继地面海面、空中遥感和海底观测三种平台之外的第四种平台,形成观测监测网,使人类充分了解地球家园的细微变化。例如火山和南极,一“热”一“冷”,是地质灾害观测的重点。借助深部科学钻探技术,在活动断裂带、活火山附近,将观测仪器放到深井中的不同深度进行实时动态观测,有望揭示地震孕育过程和火山喷发机理,帮助科学家举一反三,动态评价地质灾害的发展趋势和地质作用过程,为更好地监测、预报和预警各类重大地质灾害提供技术支撑。除了获取冰芯,对南极大陆冰层及冰下地质环境钻孔,开展长期监测,了解冰盖分层流动、冰层内部温度、冰岩界面湿润状态等的变换规律,进而预测极地冰盖的不稳定性,助力更好保护人类生存环境。促进深地钻探更好造福人类。目前,深地观测仍然面临诸多挑战。为克服深部井下高温、高压、高腐蚀、高应力、狭小空间等多种极端苛刻环境限制,我国科学家正在努力提升仪器系统的微型化、集成度及稳定性,努力建设以深井井群为基础、井中观测为核心的多井孔深地观测网。未来,深地探测将开创人类对地观测的新手段与新平台,有效提升地震与火山活动、缓慢地质作用过程等自然灾害监测预警能力,推动深地资源勘探开发、环境保护、国防军事安全等领域不断发展。越来越多的证据表明,地球表层发生的现象,根源在深部;缺少深部研究,地球系统就无法理解,而且越是大范围、长尺度,越是如此。在科研创新的道路上,将会有更多的科技工作者深入探索我们脚下的地球,让科学钻探工作为国家发展和百姓生活结出累累硕果。(作者孙友宏为中国工程院院士、“地壳一号”万米大陆科学钻机项目研发总负责人,曾获得国家技术发明奖二等奖等奖项)中国科协科学技术传播中心、陈嘉庚科学奖基金会与本报合作推出

借助自主研发的“地壳一号”大陆深钻装备,中国科学家在东北松辽盆地的“松科二井”顺利完成7018米钻孔,创造了亚洲国家实施的大陆科学钻井新纪录。这一成果由新华社发布。站在地球的一角,你是否曾遐想过,脚下这片土地曾经可能是汪洋大海,亦或是山脉连绵、林海茫茫?地质的变迁,沧海桑田的转化,背后蕴含着科学原理。东北松辽盆地,素有中国粮仓的美誉,地面上是肥沃的黑土地,松花江静静流淌而过,一片宁静祥和。然而,这里曾经经历过两阶段湖泊扩张、10次海侵和多期火山喷发。从侏罗纪、白垩纪、古近纪到新近纪,这里的地质发生了巨大变化,高山、湖泊、盆地等地形交替出现。人类世世代代生活在地球上,可是对地球内部的了解却微乎其微。想要探究脚下土地亿万年的变化,就需要开展科学钻探工程,给地球做一系列“微创手术”。如果能够构建若干通往地球深部的通道,就能把人类的“视野”延伸到地球内部数千米甚至上万米,通过岩心获取地壳运动及其演化的真实信息。要是在钻孔内设置长期观测仪器,对地球内部进行动态实时观测,我们就能解答沧海桑田变化的原因。深钻技术是综合国力的重要标志。科学钻探被称为人类的“入地望远镜”以及了解地球演化的“时光隧道”,它是获取地球深部物质、了解地球内部信息最直接、最有效、最可靠的方法,也是解决资源、能源、环境等问题不可或缺的重要技术手段。它与航天技术一样,是一个国家综合国力和科学技术水平的重要标志,很多发达国家都将其列入国家科技发展战略。自古以来,“上天入地”就是人类的梦想。随着载人航天技术的发展,“上天”已经成为现实,可是“入地”却困难重重。地球半径约为6371千米,人类目前入地的最大深度仅为12.2千米,这仅仅是地球半径的0.19%。如果把地球比作一个鸡蛋,那我们目前的探测仅仅停留在蛋壳层面。地球深处坚硬的岩石以及高温、高压、高地应力的极端环境,成为深部科学钻探的巨大阻碍。随着地层深度的增加,地层温度平均以30摄氏度每千米的梯度增加,压力以8 - 12兆帕每千米的梯度增加,环境条件更加复杂危险,这些都给大陆科学钻探技术、装备与工程带来了巨大挑战。为了探寻地球深处的奥秘,科学家们进行了各种尝试。1968年,美国率先发起深海钻探计划,为验证大陆漂移和板块学说提供了科学依据。几乎与此同时,苏联开启了大陆科学钻探计划,1970年科拉超深钻开钻,历经近20年,创造了12262米的人类入地纪录。“地壳一号”深钻成功应用。1996年,中国、德国、美国共同发起“国际大陆科学钻探计划”,截至2023年,该计划已经在全球实施了近百个大陆科学钻探项目,在地球气候与环境演变的规律及机理、地质资源的形成与勘探、地震和火山喷发的物理化学过程、地球演化的动力学过程等领域取得了众多重大发现,推动了地球科学理论发展和地球探测技术的提高。钻探装备是解开地球奥秘的关键。为了满足地球深部探测工程对高端专用装备的需求,2009年“地球深部探测技术与实验研究专项”启动,中国地球深部探测“入地”计划拉开帷幕。“地壳一号”万米大陆科学钻机是其中的关键技术装备,于2013年完成自主研制。2018年,这台高60米、占地超1万平方米、钻深能力达1万米的科学超深井钻机,在松辽盆地“松科二井”顺利完成7018米钻孔,创造了亚洲国家实施的大陆科学钻井新纪录。“地壳一号”的成功应用使中国成为世界上第三个拥有实施万米大陆科学钻探计划专用装备和相关技术的国家,其钻取的岩心为中国科学家建立地球演化档案提供了珍贵的原始资料。中国深井助力揭示气候之谜。科学钻探能够让我们穿越时空,获取不同时间尺度的气候、地质构造等记录,破解气候变化密码。例如,20世纪地球科学的一个重大进展,就是认识到人类活动会对地球表层系统和全球气候产生直接影响。近百年来,全球平均温度升高约1摄氏度,两极冰川冰量持续减少,海平面上升。整个地球气候系统加速变暖,很可能是因为人类过量排放温室气体,造成“温室效应”。然而,人类活动对气候影响的程度有多大?未来的极限情况又如何?这些问题迫切需要科学解答。“松科二井”为气候研究提供了关键“史料”。其获取的岩心来自白垩纪,这根4134.81米、完整度为96.61%、几乎没有损失的岩心,就像是通往白垩纪的“时光隧道”。通过研究这根岩心,地质学家发现在白垩纪(距今约1.45亿年至6600万年),地球大气中二氧化碳浓度超过0.1%,是现在的两倍多,陆地温度比现在高5 - 10摄氏度。而且,白垩纪大气二氧化碳浓度的波动,与气候冷暖变化具有一致性。这些成果对研究当前气候变暖具有重要的借鉴意义。地球并非一直处于变暖状态,探寻气候变化规律需要更大时间尺度的“史料”,这就要求科学钻探获取更多岩心。目前,相关研究表明,新生代(6400万年前至今)全球气候最显著的变化,是从“温室地球”到“冰室地球”。然而,缺乏对大陆环境的长时间尺度连续记录,制约了我们对新生代全球气候变化特征和动力学的深入理解。于是,我国实施了渭河盆地国际大陆科学钻探计划项目。渭河盆地位于黄土高原与秦岭造山带之间,对东亚季风气候变化非常敏感,还保存了超过7500米的巨厚细粒河湖相沉积,是进行“打一口深井”的理想场地。这一钻探计划,第一阶段获取上部3000米沉积地层,第二阶段将获取盆地7500米完整的沉积记录,揭示新生代季风演化过程及其与青藏高原 - 秦岭隆升的耦合关系,为探寻气候变化规律提供更多坚实依据。除了岩心,还可以通过冰芯研究气候环境演变。在地球上,不少地方被厚厚的冰层覆盖,通过钻探获取冰芯,可以得到近百万年来气温、降水、大气化学等气候环境各要素的变化信息,探究影响气候环境变化的驱动因子,如大气温室气体含量、太阳活动、火山活动等。为此,世界各国在南北极开展了大量相关工程,其中欧盟在南极冰穹C完成的钻孔深度达3270米,获取的冰芯记录了过去80万年的连续气候环境变化信息,证明了南极洲曾出现以10万年为周期的冷暖交替现象,让我们对南极这片人类极少涉足的大陆有了更多认识。通过深地观测网捕捉地球变化。深部科学钻探不仅能够获得地质“史料”,还可以实时观测地球深处,帮助预测地质灾害。在科学钻井中安装先进的科学观测仪器,对地球深部的多种参数进行长期、连续、原位、实时的综合观测,就相当于在地球内部布设“气象站”、建设“实验室”,这成为继地面海面、空中遥感和海底观测三种平台之外的第四种平台,形成观测监测网,使人类充分了解地球家园的细微变化。例如火山和南极,一“热”一“冷”,是地质灾害观测的重点。借助深部科学钻探技术,在活动断裂带、活火山附近,将观测仪器放到深井中的不同深度进行实时动态观测,有望揭示地震孕育过程和火山喷发机理,帮助科学家举一反三,动态评价地质灾害的发展趋势和地质作用过程,为更好地监测、预报和预警各类重大地质灾害提供技术支撑。除了获取冰芯,对南极大陆冰层及冰下地质环境钻孔,开展长期监测,了解冰盖分层流动、冰层内部温度、冰岩界面湿润状态等的变换规律,进而预测极地冰盖的不稳定性,助力更好保护人类生存环境。促进深地钻探更好造福人类。目前,深地观测仍然面临诸多挑战。为克服深部井下高温、高压、高腐蚀、高应力、狭小空间等多种极端苛刻环境限制,我国科学家正在努力提升仪器系统的微型化、集成度及稳定性,努力建设以深井井群为基础、井中观测为核心的多井孔深地观测网。未来,深地探测将开创人类对地观测的新手段与新平台,有效提升地震与火山活动、缓慢地质作用过程等自然灾害监测预警能力,推动深地资源勘探开发、环境保护、国防军事安全等领域不断发展。越来越多的证据表明,地球表层发生的现象,根源在深部;缺少深部研究,地球系统就无法理解,而且越是大范围、长尺度,越是如此。在科研创新的道路上,将会有更多的科技工作者深入探索我们脚下的地球,让科学钻探工作为国家发展和百姓生活结出累累硕果。(作者孙友宏为中国工程院院士、“地壳一号”万米大陆科学钻机项目研发总负责人,曾获得国家技术发明奖二等奖等奖项)中国科协科学技术传播中心、陈嘉庚科学奖基金会与本报合作推出文章围绕孙友宏院士展开,阐述了深钻技术在地球科学研究中的重要意义,如它是国家综合国力的重要标志。介绍了国际上深钻技术的探索历程,重点讲述了中国“地壳一号”的研发应用及其在松辽盆地“松科二井”取得的钻探成果,包括对气候研究的价值。还提到通过深地观测网进行地质灾害预测等多方面意义,最后展望深地钻探对人类未来的积极影响。

原创文章,作者:Admin,如若转载,请注明出处:https://www.notfound404.org.cn/gcnews/1597.html