广西柳州市三江侗族自治县76岁的石善章老人建造1200平方米侗族木楼的故事。介绍了他自学建造技艺的历程、独特的无图纸建造方式、建造新房的初衷以及他在传承非遗技艺方面的贡献等内容。

4月23日清晨6点,广西柳州市三江侗族自治县高培村飘着小雨,石善章早早地就出了家门。他要去30米外的新房施工现场,要是没别的事打扰,他一天得在这儿工作10个小时呢。这位76岁的老人,正在建造一座1200平方米的无钉侗族木楼。

近日,有一条关于石善章老人的短视频火了起来。视频里,长须飘飘的老人拿着墨斗,站在木块旁边专心地弹线、测量,不紧不慢地讲述自己不依靠图纸,仅凭记忆建造榫卯结构木楼的过程。这个视频的播放量突破了千万次,老人也被网友们赞为“再世鲁班”。不过,外界的这些赞誉并没有打乱老人的生活节奏,他依旧每天花10个小时在施工现场,尽心尽力地打造这个送给家人的礼物,同时也在用自己的方式传承非遗技艺。那石善章是怎么开始造房子的呢?又为什么要在76岁这个年纪建造这么大一座建筑呢?4月23日上午,记者采访了石善章老人的儿子石怀忠。

近日,有一条关于石善章老人的短视频火了起来。视频里,长须飘飘的老人拿着墨斗,站在木块旁边专心地弹线、测量,不紧不慢地讲述自己不依靠图纸,仅凭记忆建造榫卯结构木楼的过程。这个视频的播放量突破了千万次,老人也被网友们赞为“再世鲁班”。不过,外界的这些赞誉并没有打乱老人的生活节奏,他依旧每天花10个小时在施工现场,尽心尽力地打造这个送给家人的礼物,同时也在用自己的方式传承非遗技艺。那石善章是怎么开始造房子的呢?又为什么要在76岁这个年纪建造这么大一座建筑呢?4月23日上午,记者采访了石善章老人的儿子石怀忠。

**自学之路:全村房子被烧,逼出掌墨师**

石善章老人开始造房子,是因为一场大火。1949年,他出生在现在的广西柳州市三江侗族自治县高培村,这是一个传统的侗寨,村民们住的大多是侗族木楼。1974年,一场大火把整个寨子都给烧毁了,村民们着急给自己建个能遮风挡雨的住所。可是,全村就只有一位掌墨师(在民间,“掌墨师”就相当于传统修房造屋时全程主持建设的“总工程师”),这样一来,重建的速度就非常慢。石怀忠说:“看到这种情况,我爸就只能逼着自己去学造房子了。”

当时20多岁的石善章,对侗族木构建筑的营造技艺并不是很精通。不过,早年间为了生活,他跟着工匠当过学徒,会做木工和竹编,有一双灵巧的手和灵活的头脑。白天,石善章就在别人家盖房子的现场观察学习;到了晚上,他就在脑子里“搭积木”,哪根梁该卡在哪个槽里,哪块板该留多长的缝,都靠自己的记忆和琢磨。就这样,他一边干农活一边帮别人建房子,从做一个榫卯结构的小木件,到搭建简易草棚,再到完全掌握一座侗族木楼的建造技术,这一学就花了十多年的时间。

△亲手建造木楼的石善章

△亲手建造木楼的石善章

**脑中造楼:无图纸无钢钉,记忆建200多座木楼**

1988年前后,石善章觉得自己可以“出师”了,于是决定打造自己真正的处女作——自家老宅。这是一座三层双塔式木楼,占地面积大概200平方米。因为是自己的第一件作品,从原料杉木的砍伐、打磨、搬运,到第一根顶梁柱的竖起、主体结构的搭建,再到后续的装修,甚至屋里桌椅板凳的制作,石善章都是亲力亲为。

△石善章建造的老宅

△石善章建造的老宅

石怀忠说:“当时在我们村子里,这栋房子不管是造型还是工艺都是比较好的,我爸会造房子的消息就这么传开了。”从那以后,村民们就开始找石善章盖房子,全村三分之二的木楼都是他建造的,几十年来总共建了200多座。和人们想象中的盖房子流程不同,石善章从来不画图纸。当他听完主家的基本要求,像占地面积、盖几层、层高、几间房之类的,他的大脑里就会生成一个“三维模型”。在施工现场,他会先在木头上做标记,像是要刨掉的尺寸、洞眼开凿的位置、立柱和房梁的摆放位置等,然后徒弟们再按照这些标记施工。传统侗族木式建筑不用一颗钢钉,所有连接部位都是榫卯结构。石善章不依靠图纸,全凭记忆就能准确标记,让榫头和卯眼紧密咬合,保证建筑结构稳定牢固。到现在,他建造的房屋经受住了时间的考验,几十年都屹立不倒。

**打造新家:76岁的心血,为子孙留传承**

时光匆匆,高培村也发生了很大的变化。现在,村里90%的建筑都是砖房,传统的侗族木楼越来越少了。2023年,当石怀忠家决定盖新房的时候,全家人也商量过是盖砖房还是木楼。石怀忠说:“我们还是比较喜欢住木楼的感觉,更干燥、舒适,像现在回南天,屋子里也不会潮湿。更重要的是木楼里有火塘,一家人围坐在火塘边,其乐融融的感觉特别好。”于是,全家人一致决定再建一座木楼,主持建造的任务自然就落到了石善章老人的肩上。这是一座占地面积400平方米、共三层的双塔式木楼。石善章先带着几个徒弟,花了40多天完成了主体结构的搭建,后续的装修施工,他决定自己独自完成。石怀忠也劝过父亲找别人帮忙,石善章却说自己闲不下来,想通过这种方式给子孙后代留下点东西。

△亲手建造木楼的石善章

△亲手建造木楼的石善章

目前,这座新房已经完成了70%,石善章老人每天花10个小时在现场忙碌,希望今年能够完工。

**技艺传承:直播建楼获赞,带技艺出村寨**

2023年,石怀忠开始在网上发布父亲搭建1200平方米新家的视频,有时候还会进行现场直播,吸引了众多网友围观,收获了数十万点赞。石善章老人没想到,自己在74岁高龄成了“网红”,还被称赞为“再世鲁班”。越来越多的人通过这位白胡子老人了解到侗族传统木构建筑,石善章老人也带着自己的技艺走出村寨,到广州、清远、河源、青岛等地建造木楼。

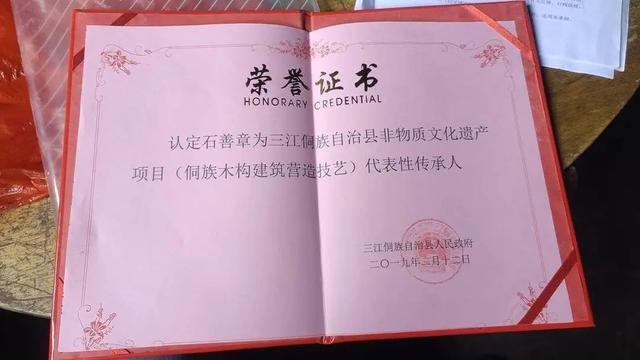

△石善章是非遗代表性传承人

△石善章是非遗代表性传承人

作为三江侗族自治县非物质文化遗产项目(侗族木构建筑营造技艺)的代表性传承人,石善章老人常常感慨,现在愿意学习传统技艺的人太少了。现在,他也会走进校园,和小朋友们分享这门非遗技艺。不过,对他来说,最好的传承方式就是到不同的地方,建造更多的木楼,直到自己干不动为止。

本文通过讲述石善章老人建造木楼的故事,展现了他从自学技艺到凭借独特记忆方式建造众多木楼的历程,包括他建造新房的家庭考量和传承非遗的决心,体现了他对侗族木构建筑营造技艺传承的重要意义。

原创文章,作者:Admin,如若转载,请注明出处:https://www.notfound404.org.cn/gcnews/2572.html