山东聊城莘县董杜庄西瓜产业的发展历程,从30多年前老百姓对西瓜一无所知,到杨孟才大胆尝试种植西瓜,期间经历了各种挫折与挑战,如技术不懂、销售困难、天灾等,但在政府政策扶持和大家的共同努力下,如今董杜庄西瓜产业蓬勃发展,成为带动农民增收、助力乡村振兴的“甜蜜产业”。

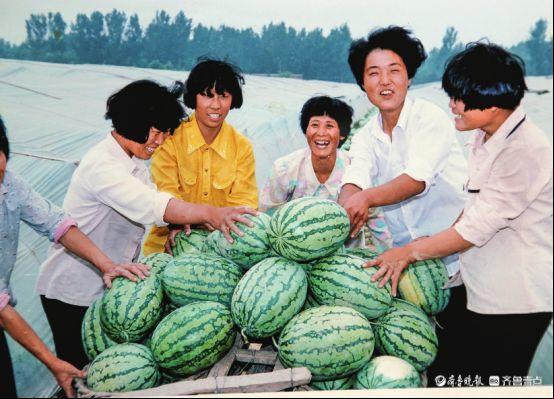

四月暖风拂过那一片片的塑料大棚,空气中弥漫着熟悉的清甜气息。翠绿的藤蔓之间,一个个仿若“绿灯笼”般浑圆的西瓜沉甸甸地坠在田垄之上,董杜庄的西瓜,再次迎来了成熟季。

这些天,68岁的杨孟才在闲暇之时,就爱骑着自己的电动三轮车在镇上四处转转。西瓜熟了,客人也来了,整个镇子都热闹非凡。瓜农们正忙着采摘棚里的礼品西瓜,然后打包、发货。偶尔有人看到路过的杨孟才,都会热情地打招呼,还会向远道而来的客商介绍说:“这可是瓜的‘祖爷爷’呢!”

在30多年前,山东聊城莘县董杜庄的百姓,对西瓜可谓是一无所知,他们只会在地里种萝卜、白菜,收益极低,收入微薄。

穷则思变。1993年的时候,时任乡党委书记的曹贵增积极探索脱贫致富的道路,组织群众前往寿光、昌乐等地参观学习。东函丈村的村书记外出回来后,和杨孟才闲聊时提到了外地蓬勃发展的西瓜产业。村书记口中诸如“大棚”“反季节”之类的新鲜词汇,让一个大胆的想法在杨孟才心中油然而生——种西瓜。

当年,劳模曾广福与乡党委书记曹贵增引进了西瓜新品种。

当年,劳模曾广福与乡党委书记曹贵增引进了西瓜新品种。

没见过西瓜长啥样,也没尝过西瓜的滋味,敢想敢做的杨孟才就在地里建起了3亩的简易拱棚,买来种子,开始了第一年的种瓜之旅。由于对西瓜种植技术一窍不通,当时年轻的杨孟才常常一边看着书本,一边打理西瓜大棚,学习常常持续到凌晨两三点。到了次年5月,董杜庄的第一茬西瓜成熟了。

“那瓜可甜了。”说起当年种出的第一茬西瓜,杨孟才和闫月香老两口脸上的皱纹里都满是笑意。当年西瓜成熟后,时任县委书记的白志刚特意来到董杜庄镇参观杨孟才的西瓜大棚。附近的老百姓听说在常年种麦子、萝卜的地里结出了从没见过的“稀罕物”,都想瞧上一眼,“附近一两个乡镇的人都来了,在路上排着的队伍得有二里地长呢。”闫月香说道。

西瓜成熟了,可不能光让人看热闹,得转化为实实在在的收入才行。

“那时候卖瓜可费劲了,得自己去找销路。”西瓜到了成熟季,虽然会有客商集中收购,过程也很快,但当年镇上只有杨孟才种瓜,产量低,消息又闭塞,外地的客商根本都不知道。

杨孟才从镇上借了一辆农用三马车,天不亮就拉着西瓜前往离家300多里地的河北邢台。这些来自莘县的西瓜,口感和甜度在市场上很受欢迎,卖到了一块多一斤的高价,“一车瓜能卖1200块钱”,这个数字杨孟才至今都记得清清楚楚。要知道,当时地里的麦子才4毛钱一斤,西瓜的经济效益可比这些粮食作物高出一倍还多。不过,尽管西瓜这么赚钱,对于初次尝试种植的杨孟才来说,第一年总体上还是赔了钱。

杨孟才(右)和闫月香夫妇。

杨孟才(右)和闫月香夫妇。

但不管怎样,经过实践,种西瓜这件事是可行的!同年冬天,杨孟才更加“大胆”了,在曹贵增书记的帮助下,他贷款4万元将西瓜种植面积扩大到了20亩,并且选择采用嫁接种植的方式。在夫妻俩的努力下,过程虽然艰苦但还算顺利,苗嫁接成功了,瓜也种上了,可没想到,一场突如其来的大风,把杨孟才赚大钱的美梦给吹碎了。“那时候建棚的材料差,大风把棚都给掀了,就剩下个空架子了,他回来看到这场景就坐在地头哭了。”闫月香回忆道。

狂风过后,杨孟才细心收拾狼藉的瓜地,把还能使用的材料整理好。靠着这茬劫后余生的西瓜,勉强还清了四万元的贷款,在所有人都不看好的目光中,又种下了新一年的瓜苗,而这份倔强和执着,源于杨孟才心中从未改变的信念:“我一直觉得,塑料布底下有钱!”

1994年,董杜庄镇党委政府出台了“一亩地带一亩半”的政策,也就是政府给分一亩地用来种植西瓜大棚,另外一亩半可以自主选择种植作物,最后2.5亩地的收益全归老百姓。建设大棚所用的水泥柱子,一半由政府出资,一半由群众自筹资金,这大大降低了物料成本,调动了老百姓种植西瓜的积极性。乡镇干部和群众同吃同住,一起研究西瓜种植,在田间“授课”,在地头“取经”,机关干部跑遍全国开拓市场、打通销路,西瓜产业逐渐走上正轨。镇上最先试种西瓜的杨孟才,也在西瓜产业的蓬勃发展中被称为“聊城地区种瓜第一家”。

2001年,全镇西瓜种植面积达到3万亩,成为当时冀鲁豫地区西瓜种植销售的重要集散地;2003年,群众开始尝到西瓜产业带来的“甜头”,出现了种瓜的“万元户”;2005年,镇党委政府推广“礼品西瓜”“黄瓤西瓜”等新品种,这成为董杜庄镇西瓜“转型升级”发展的新路径。到如今,董杜庄西瓜不仅是一个农业品牌,更成为了文化品牌、旅游品牌,“富民”效应持续释放,成为带动农民增收、助力乡村振兴的“甜蜜产业”。全镇西瓜种植面积达4万余亩,西瓜品种涵盖美都、甜王等10多个系列、30余个品种,瓜菜市场年交易量达60万吨,品牌价值14.97亿,人均纯收入突破3万元,银行存款超13亿元,西瓜大棚变成了“绿色银行”。

“那时候都说‘要想穷,种大棚’,现在到处都是大棚,大家都挣钱了。”30年前,这个倔强的庄稼汉顶着冷眼和不解,在塑料薄膜下播下了第一粒瓜种。虽然他自己没有靠种瓜发家,但董杜庄镇开拓的每一垄瓜田都证明了当年那句“塑料布底下有钱”已经变成了遍地生金的现实。

“您后悔当年种瓜的决定吗?”

“不后悔,带着大家都挣到钱了,现在这地里啥瓜都有,都甜!”

文章通过讲述董杜庄西瓜产业的发展历程,展示了从30多年前杨孟才的大胆尝试,历经技术、销售、自然灾害等重重困难,到在政府政策支持下,全镇人民共同努力,使得董杜庄西瓜产业从无到有,从单一的农业种植发展成为集农业、文化、旅游为一体的“甜蜜产业”,带动了农民增收和乡村振兴。这一历程体现了董杜庄人民的勤劳、坚韧和勇于创新的精神。

原创文章,作者:Admin,如若转载,请注明出处:https://www.notfound404.org.cn/gcnews/4440.html