杨江波

作为原生海南岛的树种,桄榔树早已扎根在这一片热土上。不过,可能是桄榔树跟椰子树、槟榔树长得有些相似,而名气又不及后二者的缘故,这种树往往被忽视,很多人甚至叫不上名字,或者被错认成槟榔树、椰子树。

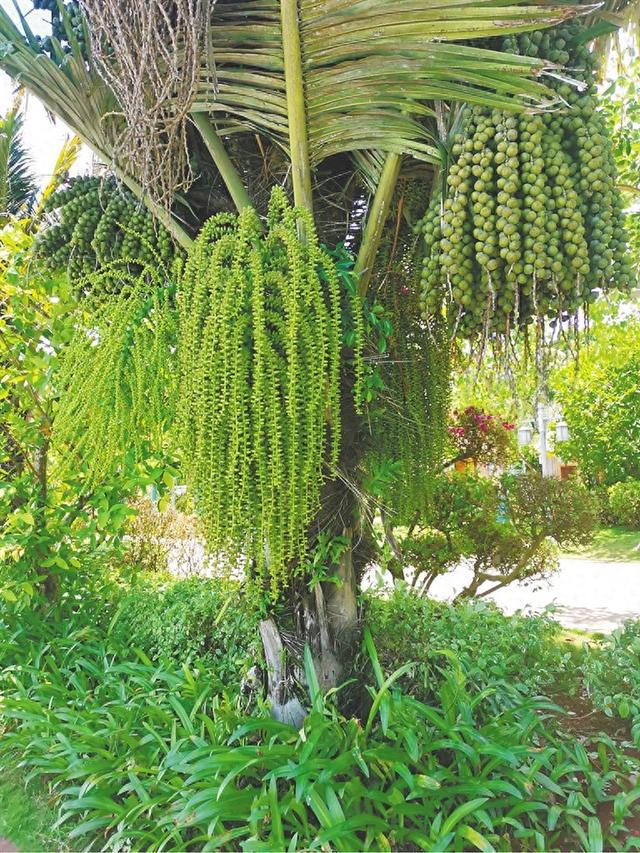

桄榔树。资料图

奇特之木

桄榔树,又有别名姑榔、山椰子、南椰、糖树、面木、铁木。相传,因为桄榔树树干没有分枝,自上而下光秃秃,而外形又像槟榔,故而得名。明代李时珍在《本草纲目》中写道:“其木似槟榔而光利,故名桄榔。姑榔,其音讹也。面,言其粉也。铁,言其坚也。”

桄榔树外形优美、奇特,宋代诗人杨万里有诗《题桄榔树》:“化工到得巧穷时,东补西移也大奇。君看桄榔一窠子,竹身杏叶海棠枝。”诗人感慨于自然造化之神奇,竟然造出桄榔桄这样巧妙的植物,乍一看去,桄榔树就像是东拼西凑而来,“竹身”“杏叶”“海棠枝”。

在古代,桄榔树算得上是海南岛上的名木,因此在古籍中常有记载。明末清初学者屈大均著有《广东新语》,书中关于桄榔树的描述优美动人:“桄榔,似棕榈而多节,巨者径二三尺,干长五六丈,至杪乃柯条相比。叶生于杪,不过数十百叶。叶下有须,长短如鹿马尾,微风动之,萧疏可爱。花开成穗绿色,子如青珠,每一树辄有青珠百余。条须多于叶,珠又多于须,风飘飏之,若水帘缤纷而下垂也。”

明代时任儋州同知的顾玠在海南待了六年,其间见识了这种神奇的植物,他在著作《海槎余录》中如此写道:“桄榔木身直如杉,又如棕榈、椰子、槟榔、波斯枣、古散诸树而稍异,有节似大竹。树杪挺出数枝,开花成穗,绿色。结子如青珠,每条不下百颗,一树近百余条,团团悬挂若伞,极可爱。”桄榔树开花成穗,结出的青果圆溜溜,一束束、一串串,几百上千颗,甚为可爱。

古代海南人曾以桄榔为食物,《广东新语》有载:“皮中有白粉,曰‘桄榔面’,故海南人有‘槟榔为酒,桄榔为饭’之语。”“万州(今海南万宁)岁凶,则以薯蓣、桄榔面、南椰粉、鸭脚、狗尾等粟充饥,耕者颇少。”“桄榔面”是人们用桄榔树树干提取淀粉制成,如今在海南已鲜见,但想来是一种颇为奇特的食物。

诗意之树

桄榔树为常绿乔木,高可达十余米,通常生长于热带及亚热带海拔五百米以下的山地与平原中,耐阴,喜湿润的环境,适种于肥沃湿润的钙质土或酸性土中。

曾几何时,海南岛上处处皆可看到桄榔树婆娑的身影,人们在树下耕作、居住。南宋李光被贬海南时曾作诗《黎人二首》,其中有诗句云:“桄榔林里便为家,白首那曾识使华。”海南人曾在桄榔林里安居乐业。

当年苏东坡谪居海南,就住在“桄榔庵”中。《大清一统志》有这样的记载:“桄榔庵,在儋州城南。旁有桄榔林,宋苏轼谪儋时,结庵其下,为偃息之所,尝摘叶书铭记之。”

宋绍圣年间,苏东坡父子初到海南儋州时,最早住在官府的房子里,后来被逐出,二人一时间居无定所,幸得本地老百姓的帮助,大家给他们提供了一处桄榔林内的空地,并帮忙搭起了三间茅房。房子很简陋,但位于桄榔林中,为此东坡先生取了个诗意的名字——桄榔庵。

苏东坡居海南时,也有不少描写桄榔的诗:“江边曳杖桄榔瘦,林下寻苗荜拨香。”“独倚桄榔树,闲挑荜拨根。”“仰看桄榔树,玄鹤舞长翮。”在东坡先生笔下,桄榔林不仅是他的生活之地,也是他的诗意之境。

清代晚期海南著名文人潘存辞官归隐故乡文昌,他的同僚、友人袁昶写诗相赠,其中有诗句:“桄榔林翠秋供仗,荷芰衣香冬自温。”幽深的桄榔林、静谧的荷塘,这就是诗人对潘存隐逸之所的诗意想象。

(海南日报)

原创文章,作者:Admin,如若转载,请注明出处:https://www.notfound404.org.cn/gcnews/5341.html